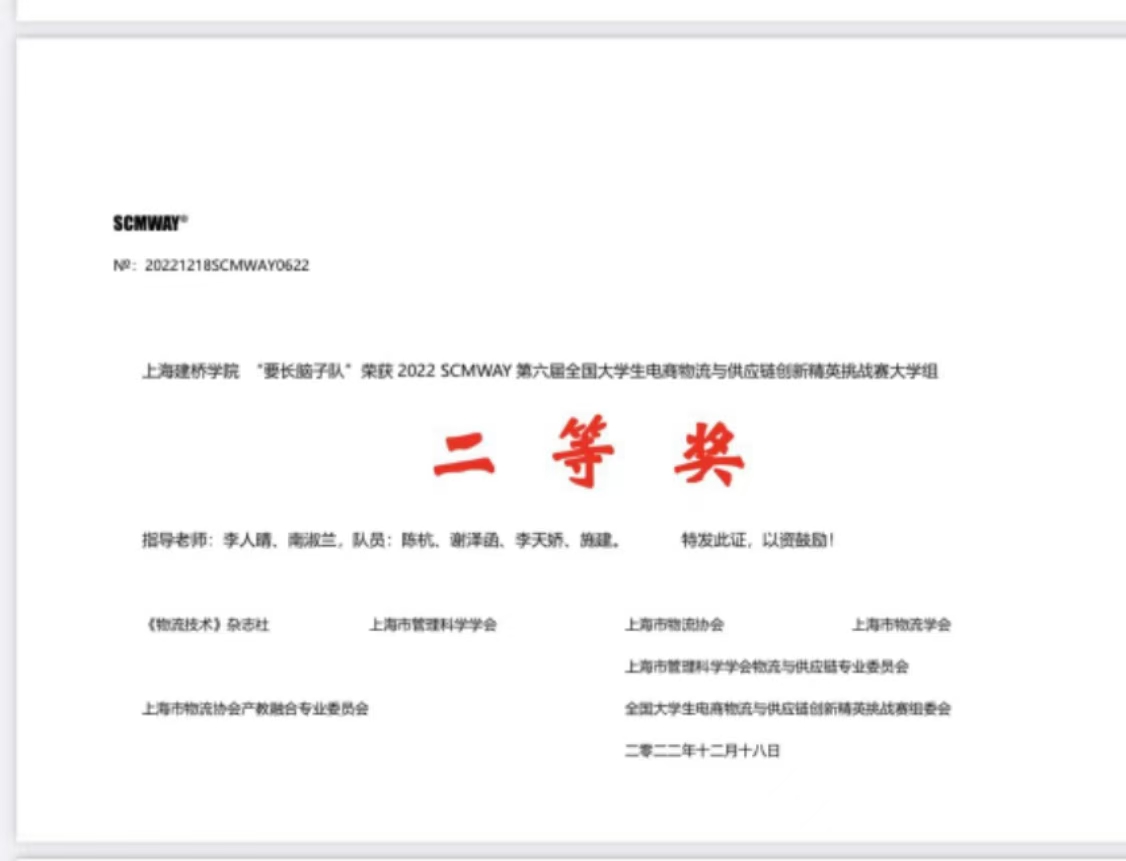

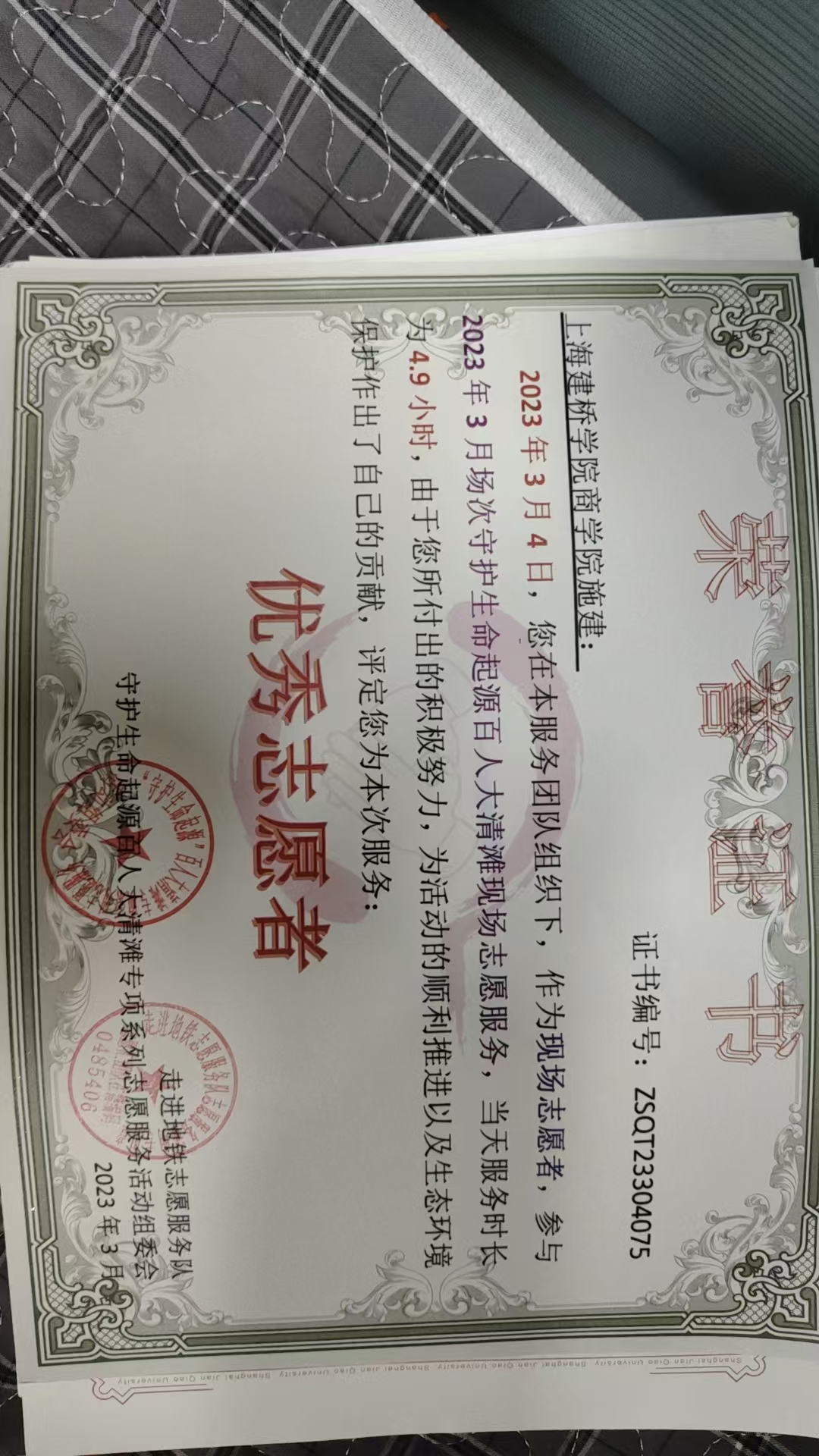

个人小传:施建,上海建桥学院商学院2025届毕业生,今年以优异成绩,考取复旦大学物流工程与管理专业硕士研究生。在校期间曾荣获特等奖学金、“弘扬雷锋精神”优秀学生金质奖章、优秀志愿者等荣誉称号,并荣获上海市绿色供应链与逆向物流设计大赛优胜奖,第六届全国大学生电商物流与供应链创新精英挑战赛大学组二等奖等竞赛奖项。

初心觉醒:从迷茫到坚定的蜕变

四年前,初入上海建桥学院的施建,对大学生活的期待简单而纯粹——“不虚度光阴,尽可能成长”,学业精进、拓展能力和开阔视野。“尽管高考成绩并不理想,但我始终坚信,大学是一个全新的起点,只要努力,就能改变自己的命运轨迹。”

施建为自己设定了具体目标,每年做1件“可吹嘘”的事:大一拿奖学金,大二竞赛获奖,大三满足毕业要求,大四拿到名校或心仪企业offer。他将这视为“人生物流路径规划”——每个年度目标都是关键枢纽节点,当四年运输网络贯通之时,理想终端的坐标便清晰可触。

他深知,扎实的专业知识是立足之本。他刻苦钻研,力求在专业领域具备竞争力。大一结束时,他顺利拿到了学校特等奖学金。

真正的转折发生在大二下学期。随着学习的深入和眼界的提升,施建开始有个更高的目标。在与老师和学长学姐的交流中,他逐渐意识到,考研是一个可行的跃迁路径,他决定为这个目标好好拼搏一把。

跨考之路:以奋斗为桥,让梦想生根

从商科跨考工科物流专业,对施建来说并非一时冲动,而是兴趣、实践与职业规划共同作用的结果。

大二时,他在顺丰实习,负责供应链协调工作。这次实习经历让他深刻意识到,现代物流早已不是传统的“运输+仓储”,而是融合了物联网、大数据、自动化技术的系统工程。他在实践中遇到的种种问题,也让他深感自己缺乏工科知识储备。

为了补足这一认知缺口,施建开始自学物流工程相关课程,并积极参与智慧物流创新比赛。在这个过程中,他对物流系统优化、路径规划算法等工科内容产生了浓厚兴趣。他意识到,商科的训练让他擅长分析市场需求,而工科的学习则让他能通过技术手段解决实际问题。这种“商业+技术”的交叉视角,恰恰是未来物流行业的核心竞争力。

于是,施建决定挑战自我,跨考物流工程专业。备考过程中,他不仅要面对繁重的本科课程压力,还要兼顾跨专业学习和考研复习。但他凭借坚定的信念和高效的学习方法,最终成功克服了重重困难。

“人生的走向,往往不是一开始就设定好的,而是在不断尝试和突破中逐渐清晰的。只要保持进取心,机会总会向努力的人靠近。”施建说道。

学校助力:搭建成才之桥的坚实支撑

民办院校不是人生减速带,而是变速器。施建坦言,在自己的考研之路上,母校提供了不可或缺的助力。“虽然我们学校并非传统意义上的顶尖院校,但它的应用型定位和务实培养模式,恰恰为我提供了适合成长的土壤。”

施建回忆四年大学生活,说学校灵活的跨学科选修机制,让他有机会接触并学习工科课程,为跨考打下了坚实基础;丰富的实训类课,让他通过模拟企业运营场景,直观理解了物流与商业的联动关系。更重要的是,学校与顺丰、京东等企业的合作,让他有机会接触到真实的物流痛点和数据,进一步坚定了他深耕物流领域的决心。

考研期间,学校还专门为考研学生开设了自习专区,安排专业课教师免费答疑。这些举措不仅为施建等考研学子提供了良好的学习环境,也让他在遇到难题时能够得到及时的帮助。在备考过程中,施建还得到了来自老师和同学的支持与鼓励。他与两位研友组成了“跨考铁三角”,共享复习资料,相互激励。

在去年12月份的冲刺阶段,当他因数学模拟卷分数暴跌而濒临崩溃时,是研友们的鼓励和帮助让他重新振作起来。“那天清晨,我发现桌上多了两样东西——研友给的《高数易错点梳理》资料,和一盒提神薄荷糖,下面压着字条:‘复旦物流的未来大佬,今天也要支棱起来!’”施建回忆道。

在谈到给学弟学妹的建议时,施建列出了自己在时间管理、跨专业学习和高效备考等方面的独到学习方法。他说,大三下同时应对本科课程+考研,面对跨专业考研与本科课业双重压力,施建通过精细化的时间管理方案实现高效备考。其方法论可拆解为三个核心模块:第一个模块,是课业优先级分层。价值作业(占分30%以上)提前1周完成,换取后续整块复习时间;低价值作业(小组PPT等)用ChatGPT生成初稿+半小时人工优化。第二个模块,是黄金时段专注力分配。1小时晨间攻坚(06:00-07:00),处理最烧脑任务(如数学证明),此时干扰最少;4小时深度段(18:00-22:00):拆分为2个2小时,用Forest App进行设备锁屏,构建无干扰学习环境,每段专注1科(如19:00-21:00逻辑训练与21:00-23:00英语强化)。第三个模块,是碎片时间价值转化。课间/排队时5分钟,背5个考研词汇或利用真题app做几道选择题。

未来展望:站在新起点再出发

对于即将开始的复旦求学之旅,施建充满期待。他计划系统学习运筹学、供应链建模等课程,参与智能仓储等实践项目。“真正的成功,是让自我价值与社会需求同频共振。”

“建桥或许不是我的第一选择,但我可以让它成为人生最有力的跳板——资源有限时,主动是最强的杠杆。”施建动情地说,“感谢母校教会我:平凡土壤里也能长出不甘平凡的种子——那些凌晨为我开门的保安大叔、帮我手写批注的导师、甚至食堂多打一勺菜的阿姨,都是母校给我的‘隐形翅膀’。”